家具の転倒防止対策をしたり、防災グッズを用意するなど災害対策をとっている家庭も多いと思います。

もちろんそれも重要なことですが、最大の防災は「災害に遭いにくい物件に住む」ということなんですね。

転勤族であれば、引っ越しの時が対策をとる最大のチャンス!

時間のないなかでの物件探しで大変なのはわかります。だけど、その後の生活の質や命にかかわってくるところなので意識しておきたいものです。

災害に強い物件を選ぶための3つのポイントを紹介します。

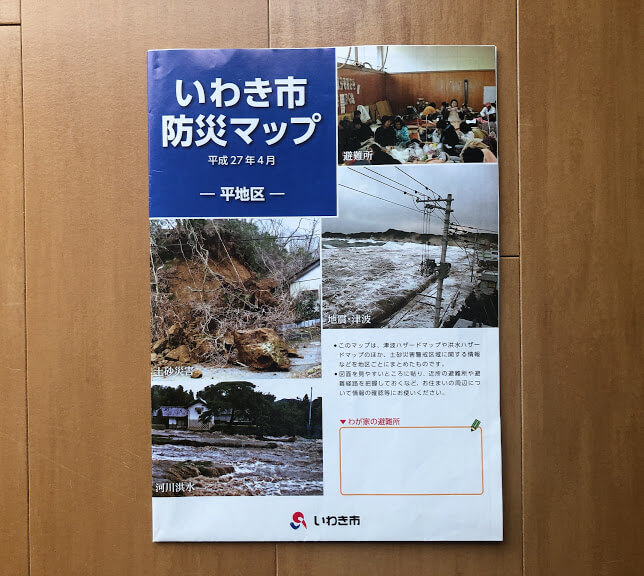

住む市のハザードマップを手に入れよう

引っ越しすることが決まって新たに住む市がわかったら、ハザードマップ(防災マップ)を確認しましょう。

基本的に市役所に連絡をすれば手に入れる方法を教えてもらえます。

現地に出向いたり、資料を送ってもらったりして入手しましょう。

また、インターネット上にハザードマップが公開されていれば、どこからでも簡単に確認することができます。

国土交通省が管理している「ハザードマップポータルサイト」を使うと、検索した市のハザードマップを一覧で見ることができます。

洪水や土砂崩れの危険度の高い地域の物件は、この段階で候補から外しておくことができますね。

避けたい地名を知っておこう

ハザードマップ上で河川の氾濫地域になっていなかったとしても、地盤の緩い土地では地震で建物がかたむいてしまったり、地盤沈下が起きることがあります。

もともとその土地に住んでいれば、「どこそこの土地は昔は池だったから、地盤がしっかりしていない」などの話を聞くことがあるかもしれません。

しかし、知らない土地でそういった情報を得るのは至難の業。

そこで、土地の状態を知るヒントになるのが「地名」なのです。

例えば昔に池や沼だった土地にはその名残の地名がついていたり、低湿地の土地には水に関連する字が使われていたりします。

過去にがけ崩れがあった土地では「クラ」という字がよく使われていることも。

その土地の歴史を知らなくても、地名が過去に起こった災害やこれから予想される災害を教えてくれます。

いくつかの候補の中から物件を絞り込む時には、地名も意識してみるようにしてみましょう。

具体的な地名をリストにした記事を参考はこちらです。

余談ですが、いまわが家が住んでいる地名は3文字とも全部「水に関係する字」が使われているんですね。

その名の通り、数年前には河川の氾濫で家ギリギリのところまで水がきましたし、家の中は湿度が高くてカビに悩まされています。

次の引越しでは、絶対に地名のチェックをしようと心に決めています。

建築年数や建築方法をチェック

賃貸を探す時に目にできる情報で、災害リスクの判断材料になるのが「いつ建てられたのか」「何で建てられているのか」という情報です。

私たちは建築のプロではないので細かいところまで見ることはできないけれど、パッとみてわかる見分け方を知っておくと良いですよ。

建築年数の見方

なんとなく新しい建物の方が災害時に強そうだな、と思う方も多いでしょう。

実際その通りで、建物の耐震基準はどんどん強化されたものになってきています。

目安となる年数を覚えておきましょう。

昭和56年(1981年) 新耐震基準

昭和56年に耐震基準が改訂されました。

それ以前の建物は「震度5程度の揺れに耐えられる」ことが条件だったのに対し、新しい基準では「震度6強の地震に倒れない」ことが条件となり、さらに「壁量の規定」が設けられました。

壁が少ない建物は地震に弱いので、壁の量まで定められることになったんですね。

昭和56年以降の建物かどうか、がひとつめの判断基準となります。

平成12年(2000年) 現行の基準

昭和56年からの新耐震基準にさらに細かい規定が加わったのが、平成12年。これが現行の基準となっています。

「壁の配置バランス」「建物の基礎について」「指定の接合金物を使用すること」などが追加されました。

このことから、平成12年以降の建物を選ぶことで現在の基準を満たした物件に住めるようになります。

建築方法の見方

頑丈な建物といえば鉄筋コンクリート(RC)が思い浮かびますね。

その他にも、鉄骨造(S)や、鉄筋コンクリートと鉄骨造を組み合わせた鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)もあります。

木造建築よりも火災と震災に強いと言われていますね。

だけど、素材だけに注目していても中身がどのように設計されているかがわからないと、実際の強度を判断するのは難しいそうなんですね。

なので建物の素材はひとつの参考資料にして、建物の形などでも見ていくと良いです。

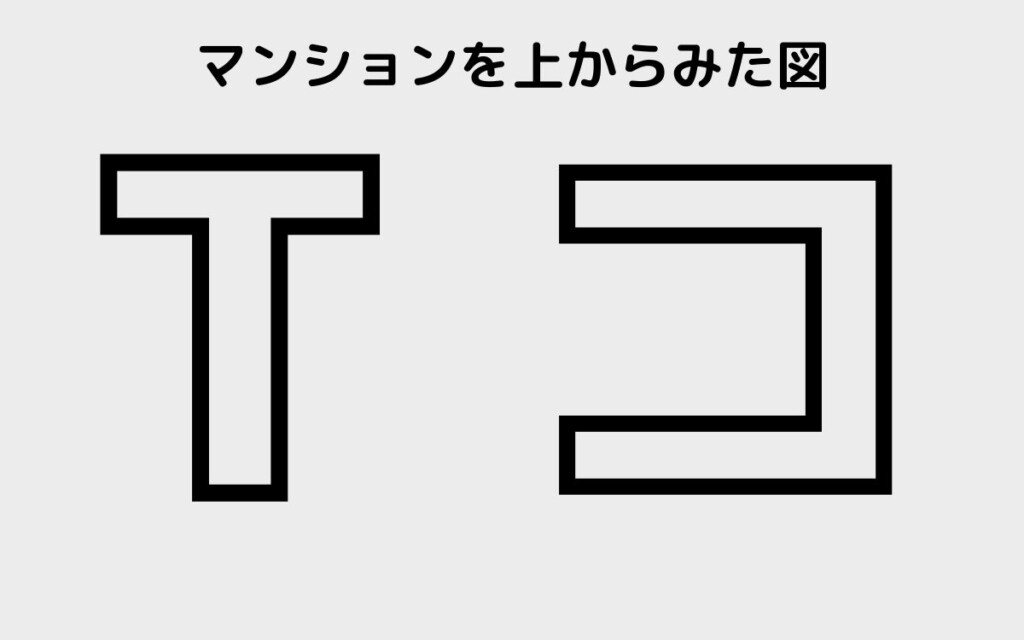

例えば建物の形は上から見て四角の形に近い方が、地震には強いと言われています。

マンションを上から見た時に、Tの形になっていたり、コの字型になっているものは強度が下がると覚えておきましょう。

それから1階部分が壁のない柱だけのピロティになっている物件は、過去の大地震の時に崩壊したものが多くありました。

これは建物の築年数に関わらずだったようで、やはり形の問題だとか。

その代わり、柱だけのピロティがあるマンションは東日本大震災の時の津波の被害を受けにくかったという事例もあります。

沿岸部では有効な造りということになりますね。

まとめ

まずは住むことになる土地のハザードマップや地名を確認しましょう。その上で災害に強い建物を選ぶことができるといいですね。

家探しというと外観や間取りなど目に見えるところが気になりがちだけれど、土地の状態や家の造りを見極めることで災害時の生活が大きくかわります。

災害に強い家に住むという安心感は生活の質をあげてくれるものだと思います。

コメント